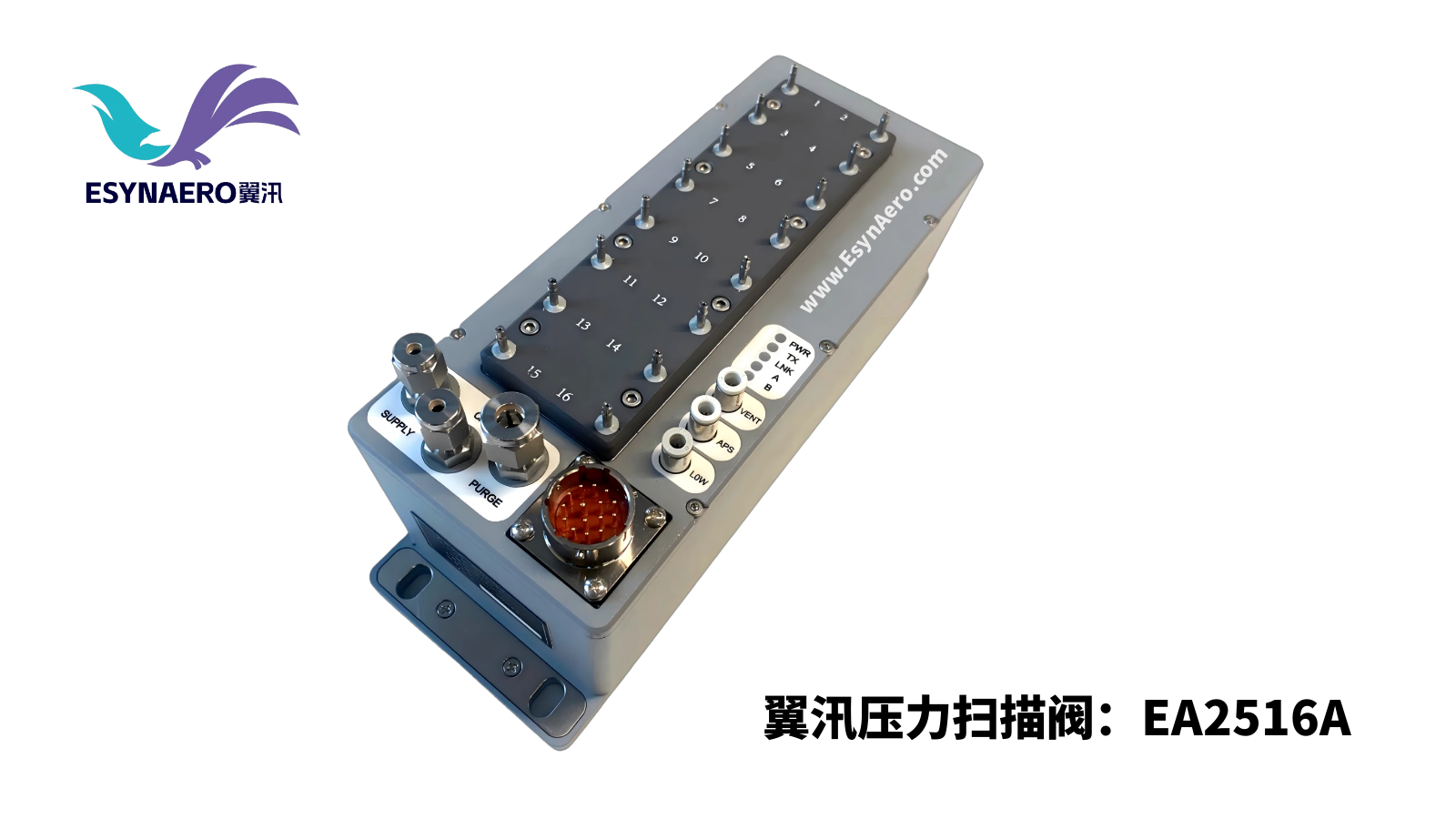

原标题:液体压力扫描阀与电子扫描阀,核心区别与应用场景全面解析

原标题:液体压力扫描阀与电子扫描阀,核心区别与应用场景全面解析

导读:

液体压力扫描阀与电子扫描阀是两种常用于压力测量的设备,核心区别在于工作原理与适用场景。液体压力扫描阀通过机械切换多个测压通道,利用共享传感器依次测量各点压力,适合高精度、静态或...

液体压力扫描阀与电子扫描阀是两种常用于压力测量的设备,核心区别在于工作原理与适用场景。液体压力扫描阀通过机械切换多个测压通道,利用共享传感器依次测量各点压力,适合高精度、静态或缓变压力的场景,如风洞试验或水力学研究。电子扫描阀则采用独立传感器阵列,通过电子开关快速切换通道,支持高频动态压力测量,常见于航空发动机、燃烧分析等需实时数据的领域。电子扫描阀响应更快但成本较高,液体压力扫描阀性价比更优但受限于机械延迟。选择时需权衡测量频率、精度及预算,前者适用于稳态环境,后者更适合瞬态过程监测。

液体压力扫描阀 vs. 电子扫描阀:谁更胜一筹?

引言:从一次工厂故障说起

上周,我在一家汽车零部件制造厂参观时,遇到一个有趣的场景:产线上的工程师们正围着一台测试设备争论不休,原来,他们在选择压力监测方案时,对“液体压力扫描阀”和“电子扫描阀”哪个更合适产生了分歧。

一位老工程师坚持认为液体压力扫描阀更稳定,而年轻的技术员则主张电子扫描阀更智能、更高效,双方各执一词,谁也说服不了谁。

这让我意识到,这两种技术虽然都用于压力测量,但它们的原理、适用场景和优缺点却大不相同,它们到底有什么区别?在实际应用中该如何选择?我们就来深入探讨一下。

1. 工作原理:液体 vs. 电子,谁在掌控压力?

(1)液体压力扫描阀:机械式“压力指挥官”

液体压力扫描阀(Liquid Pressure Scanning Valve)的核心原理是利用液体介质的压力传递特性,通过机械结构(如活塞、膜片或波纹管)将压力信号转化为可测量的机械位移。

举个日常例子:

就像我们用传统血压计测量血压时,袖带充气后,水银柱会随着压力变化而升降——液体压力扫描阀的工作方式与之类似,只不过它更精密,能同时监测多个通道的压力数据。

典型应用场景:

- 液压系统压力监测(如工程机械、船舶液压控制)

- 石油化工行业的管道压力测试

- 航空航天发动机燃油压力监控

(2)电子扫描阀:数字化的“压力侦探”

电子扫描阀(Electronic Pressure Scanning Valve)则完全不同,它依赖传感器(如压阻式、电容式或压电式)将压力信号直接转换为电信号,再通过数据采集系统(DAQ)进行数字化处理。

举个日常例子:

就像现代智能手表的血压监测功能,它不依赖液体介质,而是通过微型传感器直接读取压力数据,再通过算法计算并显示结果。

典型应用场景:

- 汽车发动机ECU(电控单元)的实时压力监测

- 医疗设备(如呼吸机、输液泵)的压力控制

- 工业自动化生产线的高频压力采集

2. 关键区别:5个维度深度对比

为了更直观地理解两者的差异,我们整理了一张对比表格:

| 对比维度 | 液体压力扫描阀 | 电子扫描阀 |

| 响应速度 | 较慢(依赖液体流动) | 极快(电信号瞬时传输) |

| 精度 | 中等(受液体黏度、温度影响) | 高(传感器直接测量,误差小) |

| 维护成本 | 较高(需定期更换液体、密封件) | 较低(无液体介质,寿命长) |

| 环境适应性 | 耐高温、高压,适合恶劣环境 | 对电磁干扰敏感,需防护措施 |

| 数据集成能力 | 有限(通常需额外转换设备) | 强(直接输出数字信号,兼容IoT) |

3. 实际应用:选对的,不选贵的

场景1:石油钻井平台的压力监测

在深海钻井作业中,设备需要承受极高的压力和腐蚀性环境,这时,液体压力扫描阀的优势就体现出来了:

- 耐高压(可达1000Bar以上)

- 抗硫化氢等腐蚀性气体

- 机械结构简单,故障率低

而电子扫描阀在这种环境下容易因湿气、盐雾或电磁干扰失效。

场景2:智能工厂的实时质量检测

在一条自动化汽车零部件生产线上,需要对上百个工位的压力数据进行毫秒级采集和分析,这时,电子扫描阀更合适:

- 支持高速扫描(每秒数千次采样)

- 数据可直接上传至MES(制造执行系统)

- 可通过AI算法预测设备故障

如果换成液体压力扫描阀,光是数据延迟就会导致生产效率下降。

4. 未来趋势:融合与创新

随着工业4.0的推进,两种技术正在走向融合。

智能液体压力扫描阀:加入微型传感器,既保留耐高压特性,又能输出数字信号。

自校准电子扫描阀:通过机器学习自动补偿温度漂移,提高长期稳定性。

正如那位工厂里的老工程师所说:“没有最好的技术,只有最合适的解决方案。”

你的应用场景决定选择

回到开头的问题——液体压力扫描阀和电子扫描阀的区别到底在哪里?答案很简单:

液体压力扫描阀像一位经验丰富的“机械老匠人”,稳定可靠但略显笨重;

电子扫描阀则像一位“数字新锐”,灵活智能但对环境挑剔。

下次当你面临选择时,不妨先问自己:

1、我的应用环境是否极端(高温、高压、腐蚀)?

2、我需要多快的响应速度?

3、数据是否需要直接接入智能系统?

想清楚这些问题,答案自然水到渠成。